近年は業務委託で仕事をアウトソース(外注)する企業が増えています。しかし、そもそも業務委託とはどのようなものなのでしょうか?

本記事では企業・事業者へ向けて「業務委託とは何なのか」を簡単に、わかりやすく解説します。また契約書作成の手順やポイント、注意点についてもご紹介します。業務委託について理解を深め、フリーランスとの契約に活かしましょう。

業務委託とは?意味を簡単に説明!

業務委託とは、「成果物」や「業務の遂行」を外部のワーカーへ委託することを指します。

業務委託契約では、クライアント(委託者)とワーカー(受託者)は対等な立場にあるのが特徴です。会社と従業員のような「指揮命令権」は生じません。

「成果物」とは?簡単に言うとどういう意味?

成果物とは簡単に言うと「作品・制作物」「業務で得た成果」です。

- ライターが書いた「記事」

- プログラミングで制作した「ツール・システム」

- イラストレーターが制作した「イラスト」

- Webデザイナーが制作した「Webページ」

- 営業代行が獲得した「売上金の一部」

成果物が対象の業務委託では、ワーカーが契約した納期・方法に沿って成果物を提出することで「対価(報酬)」が発生します。「完成しなかった」「提出しなかった」という場合、対価は発生しません。

「業務の遂行」とは?簡単に言うとどういう意味?

いっぽう「業務の遂行」とは、簡単に言うと「仕事そのもの」を指します。

- システム開発でエンジニアが行う「テスト作業」

- エステティシャンの「施術」

- セミナー講師の「研修」

- 医師の「診察」「治療」「薬の処方」など

業務の遂行を委託する場合は「成果物」の完成に関係なく、「仕事を完遂したかどうか」が重要です。

たとえば痩身メニューを扱うエステティシャンへ業務の遂行を委託した場合、カウンセリングや施術を行えば報酬が発生します。しかし、その先にある「体のスリムアップ」という成果までは、責任を負いません。

簡単に言うと、お客さんの体型に変化がなくとも、「業務のみ」を完遂していれば報酬が発生するのです。

業務委託の種類とは?2つの契約形態を解説

冒頭で業務委託とは「成果物」「業務の遂行」の2種類が対象であることをご説明しました。

この2つと密接な関係があるのが、次の2つの契約形態です。

- 請負契約

- 委任/準委任契約

ワーカーに外注する際の契約形態として「請負契約」「委任/準委任契約」があり、業務委託はこの2つを合わせた総称です。

以下では、それぞれを簡単に説明します。

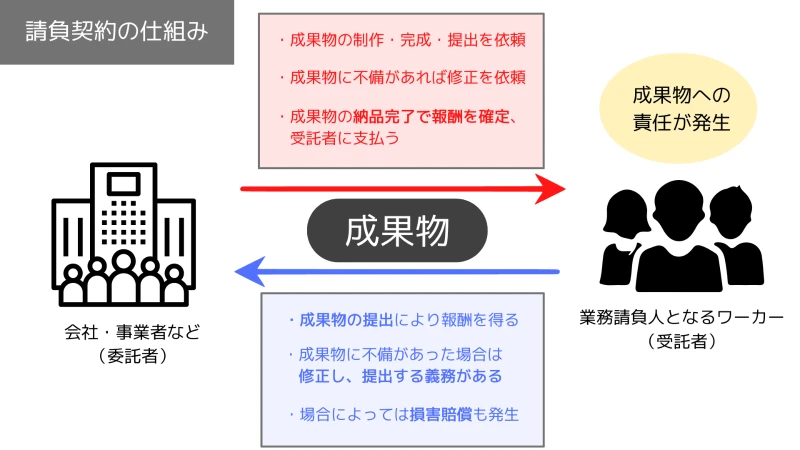

請負契約:「成果物」に対し交わす契約

請負契約とは民法第632条で定められている契約の方式で、「成果物の完成、提出」を目的としています。

請負契約を結んだ場合、ワーカーは「業務請負人(受託者)」となり、成果物への責任を負うことになります。この責任を専門的な言葉で「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」といいます。

簡単に言うと成果物にミスや欠陥が生じた場合、ワーカー(受託者)が修正・やり直しなどの対応を行う義務がある、ということです。

またクライアント側(委託者)は成果物に問題がある場合、修正・やり直しを命じられるほか、損害賠償や契約解除を求めることもできます。

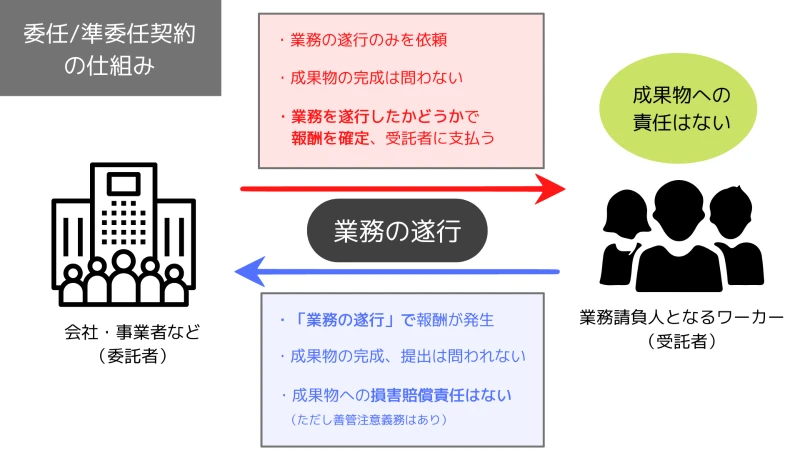

委任/準委任契約:「業務そのもの」に対する契約

委任契約、準委任契約は民法第643条で定められた契約方式で、「業務の遂行」に関する委託契約です。

委任契約は法律行為を含む業務の委任(弁護士、不動産売買など)に対し使われます。

それ以外の法律行為を含まない業務については、「準委任契約」となります。

委任契約では業務の遂行のみを求めるもので、成果物のクオリティや提出といった「瑕疵担保責任」は問われません。その代わり、「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」が課せられます。

この善管注意義務とは、簡単に言うと「プロとして業務内容に合った仕事を手抜きなく行うこと」という意味です。

企業が業務委託契約を結ぶメリット・デメリットとは

そもそも、企業・事業者が業務委託を利用するメリットとは何なのでしょうか。

- 手の足りない業務を外注することで、効率化が実現できる

- 人件費の削減が可能

- 保険料の支払いや確定申告(年末調整)などの手間がない

- 成果物や業務の質は受託者(ワーカー)に左右される

- 専門性の高い業務・成果物の場合、内製するよりコストがかかる場合も

- 自社で業務に対するノウハウを蓄積できない

業務委託を利用する最大のメリットは「外注化で業務の効率化」が叶うことです。

必要な業務・成果物にのみ報酬という形でコストをかけるため、人件費や社会保険料に関する企業負担、確定申告などの手間もありません。

一方、業務委託には成果物・業務の質が受託者に左右されやすいデメリットがあります。

また業務委託で外注すると、業務のノウハウが社内に蓄積できないという欠点も。こちらは、業務委託を行うと同時にノウハウを共有すれば解決可能です。自社の従業員がノウハウを身につければ、業務委託先が見つからない場合でも業務の内製化ができるようになり、万が一のリスクを防げます。

業務委託の契約書はどう書く?作成時の手順やポイント

トラブルを防ぐためにも、ワーカーに業務委託を依頼する場合は「契約書」を発行し、契約を締結しましょう。

契約の大まかな流れは以下のとおりです。

- 契約内容の話し合い、契約書原案の作成

- 契約内容の確認、微調整

- 契約の締結

1.契約内容の話し合い、契約書原案の作成

委託者と受託者で契約内容の話し合いを行い、契約書の原案を作成します。

契約書には、以下のような内容を盛り込みます。

①詳しい業務内容

②業務遂行の成果物について

③報酬、経費、税金について

④契約期間や更新・終了時期

⑤場所、時間の拘束規定

⑥禁止事項、守秘義務、著作権

⑦違約金や損害賠償について(※)

⑧発注方法

※請負契約の場合は「瑕疵担保責任」、委任/準委任契約では「善管注意義務」についての項目も盛り込みましょう。

上記内容に双方が合意できれば、契約内容の確認へ進みます。

2.契約内容の確認、微調整

契約書の内容を改めて確認し、微調整をしていきます。

社内で承認が必要な場合はこの段階で進めておきましょう。

3.契約の締結

契約書を作成・発行し、ワーカー・クライアント間で契約を締結します。

契約書は双方が1通ずつ署名捺印・保管する必要があるため、2通作成しましょう。

なお、請負契約の契約書(第2号文書、第7号文書)を作成する場合、契約締結時に「収入印紙」が必要になります。印紙代は契約金額により異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

ちなみに委任/準委任契約の契約書は「非課税」となるため、収入印紙は必要ありません。

業務委託契約書を作成するときの注意点は?

業務委託契約書を作成する際の注意点は以下のとおりです。

- 委託内容や方法を明確にする

- 責任の範囲に注意する

- 「偽装請負」にならぬよう注意

- 禁止事項について明記しておく

委託内容や方法を明確にする

業務委託契約書の形式は、委託内容や支払方法によって異なることが特徴です。

委任者の業種に合わせて最適な契約書の形式を選択しましょう。

業務委託契約書の主な形式は、以下の3つです。

| 形式 | 特徴 |

|---|---|

| 毎月定額型 |

|

| 成果報酬型 |

|

| 単発業務型 |

|

なお、契約書の名称が業務委託であっても、実際の働き方に使用従属関係があれば、雇用契約とみなされます。雇用関係でありながら業務委託契約を結んでいる場合、偽装請負として罰せられるため、注意が必要です。

契約書を作成する際は、受託者との関係性や報酬の支払方法を明確にした上で、適切な形式を選びましょう。

責任の範囲に注意する

業務委託では、請負契約と委任契約のどちらなのかによって、責任の範囲や報酬請求権の発生条件が異なります。受託者との間で認識のズレが起こらないよう、請負契約と委任契約における責任の範囲や報酬請求権の発生条件を確認しておきましょう。

| 責任の範囲 | 報酬請求権の発生 | |

|---|---|---|

| 請負契約 | 瑕疵担保責任…業務に欠陥やミスがあった場合、受託者が責任を負う | 成果物が納品されるまで報酬請求権は発生しない |

| 委任契約 | 善管注意義務…社会通念上の注意を払えば、受託者が責任を負うことはない | 業務を遂行している場合、報酬請求権が発生する |

契約通りに業務が行われなかった場合、請負契約であれば受託者が修補や損害賠償を負います。また、契約形態によって報酬が発生するタイミングに違いがあります。

契約違反や契約トラブルを避けるためには、契約書の作成時に責任の有無と範囲をはっきりと明記することが重要です。

「偽装請負」にならぬよう注意

業務委託はクライアントとワーカーが対等な関係にあります。

しかし中には、実質的な働き方が“労働者派遣”となってしまっているケースも。いわゆる「偽装請負」と呼ばれる不正行為です。

たとえば、自社(A社)が業務委託契約を結んだシステムエンジニア(SE)に「自社の得意先企業(B社)へ常駐し、保守業務をお願いしたい」と依頼し、業務委託契約を結んだとします。

この場合、B社の人間がエンジニアへ直接作業の指示をしたり、労働時間を管理したりすると「偽装請負」と認定されてしまうのです。

これはB社がSEに対し「指揮命令」を行ったことで「労働者派遣」「労働者供給」に該当してしまい、請負契約の本来の性質から外れてしまうことが原因です。

偽装請負をしていると判断された場合、法令違反として罰則の対象となりますので十分に注意しましょう。

禁止事項について明記しておく

業務委託契約では、強引な勧誘活動や再委託などによるトラブルが起こりやすいとされています。

万が一のトラブルを防ぐためにも、契約書にはあらかじめ禁止事項を盛り込んでおきましょう。

- 著作権違反に関する禁止事項(コピーコンテンツ、著作権の譲渡後の再利用など)

- 守秘義務に関する禁止事項(知り得た情報の漏洩など)

- 顧客に対する営業活動での強引な勧誘、本人確認なしの契約締結の禁止

- 無許可による業務・成果物の再委託の禁止 など

まとめ

業務委託とは「成果物や業務の遂行を外部に委託する」という契約方法です。

- 業務の結果生み出された「成果物」を求める場合:請負契約

- 勤務など「業務そのもの」を外注したい場合:委任/準委任契約

どちらの契約方法が適しているのかは、業務の性質・内容・目的によって変わります。業務委託で仕事を外注する場合は、目的に応じた契約形態を選びましょう。

また、トラブル回避のために適切な契約書を作成・締結することも重要です。

これから業務委託で外注する会社・事業者は、ぜひご紹介したポイントや注意点を参考にしてみてください。