さまざまな働き方が生まれる現代では「起業」をひとつの選択肢として検討している方も多いでしょう。

しかし初めて起業するとなると、「事業を始めるステップは?」など、疑問が多く浮かぶのではないでしょうか。

本記事では「事業の始め方」をはじめ、起業準備やお金に対する考え方、起業後に経営を安定させるために意識すべきことをご紹介します。

事業を始める上で必須の知識を身につけ、ビジネスをスムーズにスタートさせましょう。

これから起業したい!という方は、ぜひ参考にしてみてください。

事業の始め方は「起業形式」「業種」によっても異なる

「事業の始め方」として知っておきたいのが、起業形式や業種です。

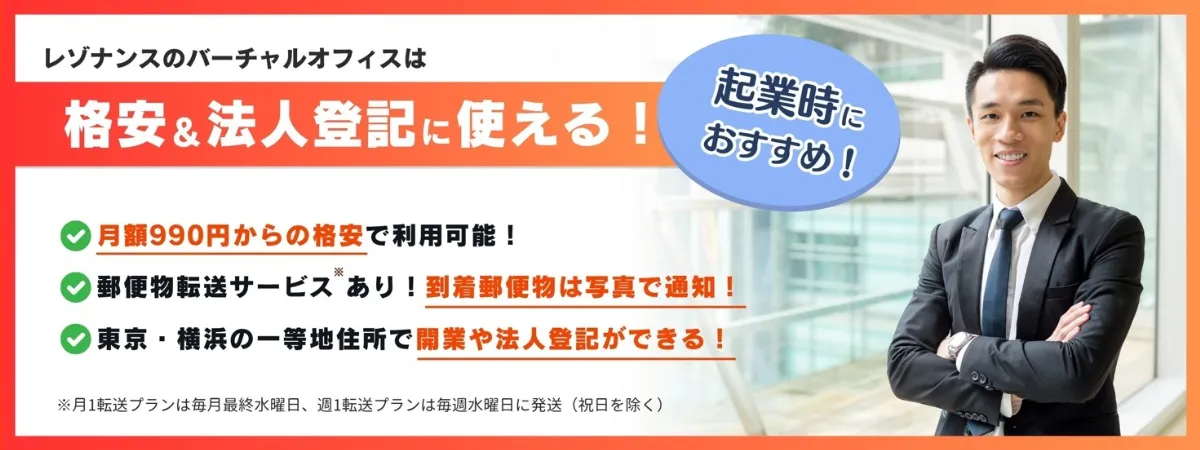

起業形式による事業の始め方の違い

起業形式が異なれば必要な手続きや組織の形、税制なども大きく変わります。

事業を始める際には「どのような形式で起業するか」を決めておきましょう。

- 個人事業主として事業を始める

- 法人を設立し、会社として事業を始める

個人事業主になるには「開業届」を提出するだけ。提出にはお金もかからず、手軽に事業を始めたい方に向いています。

もうひとつの「法人設立」は、法人登記を行って「会社」などの組織をつくる起業形式です。

それぞれのメリット・デメリットをまとめましたので、事業の内容や規模に合った起業形式を選んでみましょう。

個人事業主として起業するメリット・デメリット

- 無料で開業できる

- 届け出に必要な書類が少なく、手続きがシンプル

- 社会的信用は法人よりも低い

- 収入が増えるほど「法人税」よりも高い税率が課せられる(所得税)

法人として起業するメリット・デメリット

- 税制(法人税)や経費計上の優遇措置がある

- 社会的信用を得やすく、融資にも有利になりやすい

- 個人事業主に比べると資金調達がしやすい

- 法人設立時の法定費用が約6~25万円かかる(形態によっても異なる)

- 法人設立前後の手続きや準備物が多い

業種による事業の始め方の違い

業種によってビジネスや営業方法が変わるため、「どのような業種で事業を始めるか」はかなり重要です。

| 店舗での起業 | 飲食、小売、美容、サービス、不動産、塾やスクール等 |

|---|---|

| 事務所での起業 | 弁護士や税理士、行政書士などの士業 |

| 自宅またはオフィスでの起業 | IT業界、クリエイティブ(デザイン、ライター、動画制作等) |

| 店舗またはオンラインでの起業 | 講師、コンサルティング、インストラクター |

BtoC(一般消費者向け)のビジネスの場合、店舗や事務所などで直接商品・サービスを提供する起業スタイルが多くなります。

ただし、近年では「フードデリバリー用の飲食メニュー提供」「ネットショップ」というふうに、最低限の設備のみでの開業スタイルや、ネットを活用した起業スタイルも増えています。

また、IT系やクリエイティブ系など、PCを使った業種の場合はオンラインでの起業も可能です。

ネットを活用した起業は講師やコンサルティング業にも浸透しており、「必ずしも店舗やスペースを借りて事業を始めなければならない」という常識は薄れつつあります。

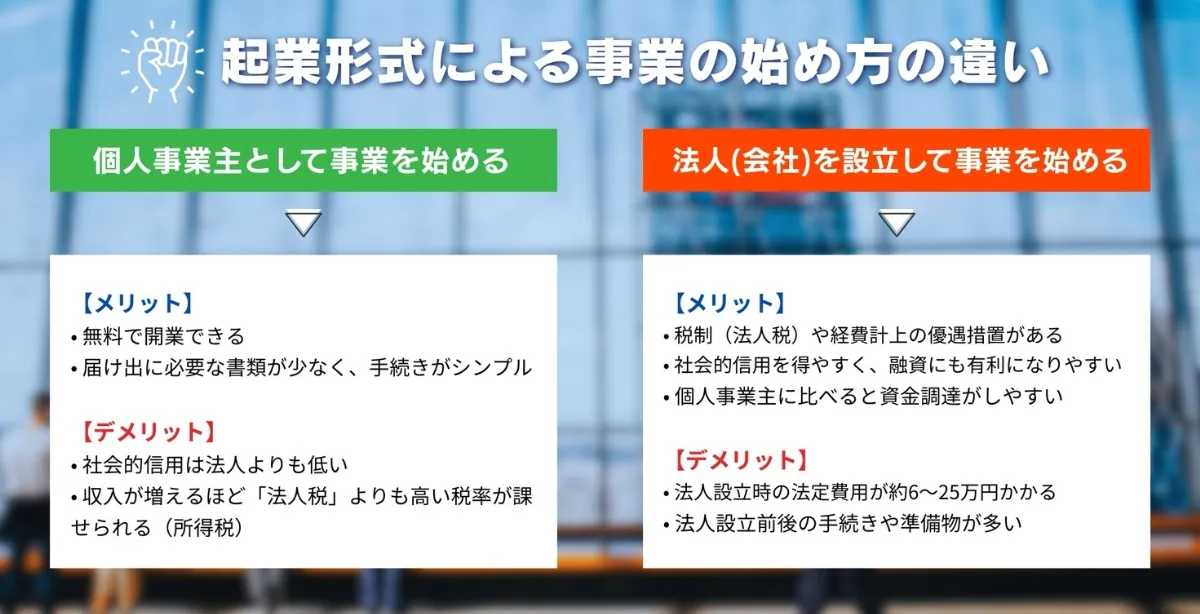

低コストでオフィス住所が使える!

【月額990円から】

バーチャルオフィスのレゾナンス

全業種共通の事業の始め方とは?資金調達の方法は?やっておくべき準備7つ

事業の始め方として、どの業種でも共通してやっておくべき「準備」には以下の7つがあります。

- 事業の目的を明確にする

- 事業のアイデア出しとリサーチ

- 集客と収益化の手段を考える

- 事業計画の作成

- 事業資金の考え方を知る

- 知識やスキル、資格を身につける

- 店舗を構える場合は「立地」選びをする

順に見ていきましょう。

1.事業の目的を明確にする

事業の始め方の第一歩は、起業する目的をはっきりと定めることです。

目的があやふやなままだと、事業が迷走してしまいます。事業を通じてどのような価値を提供するのか、社会とどんな関係を結びたいのかを明確にすることで、事業に必要なことが見えてくるでしょう。

例えば健康食品を販売する場合、「人々の健康をサポートすること」を目的に設定すれば、商品の品質やターゲット市場の選定がしっかりと見えてきます。

また、エコ商品を販売する事業なら、「環境保護に貢献すること」が目的となり、そのためにどのような製品を取り扱うかが具体的に決まります。

2.事業のアイデア出しとリサーチ

起業家の多くは、自身が「やりたいこと」「得意なこと」をベースに事業をスタートさせています。

自身がやりたいことをできる限り多く書き出してみましょう。

- 自分がやりたいことは?

- 自分が得意なことは?

- その事業は収益が得られる(ニーズがある)か?

この3つが掛け合わさった事業なら、ビジネスに対するモチベーションも維持しやすく、かつ事業計画を考えやすいでしょう。

ただし、起業形式や業種によって、必要な準備や戦略は異なります。

例えば、オンラインショップを開設する場合、商品リサーチと仕入れ先の確保が重要です。一方、飲食店を開業する場合は、立地や顧客ターゲットの調査、さらに許認可の取得が不可欠でしょう。

またフリーランスで始める場合は、クライアントとの契約条件や集客方法が大切です。

業種ごとにリサーチ内容を絞り込み、戦略を練ることが成功への近道となります。

3.集客と収益化の手段を考える

事業内容が固まったら、ターゲットと集客方法を考えます。また、収益を得るにはどのような営業方法をするのかについても決めましょう。

- 商品やサービスのターゲットは?

- ターゲットにマッチする集客手段は?

- 収益を得る手段や営業方法は?

たとえば10代の男性向け商品を売り出す場合、チラシでの宣伝は効果が低いでしょう。一方、SNSや動画配信サービスなどで宣伝すれば、集客はしやすくなります。

ターゲットの利用している媒体を調査し、マッチするものをピックアップしてみましょう。

■オンラインショップの場合

SNSを使ったプロモーションやインフルエンサーとのコラボレーションで集客。

収益化の方法として、商品の販売に加えて、定期購入プランやアップセル(関連商品提案)を導入します。

■飲食店の場合

地元のターゲット層を意識し、グルメサイトやレビューサイトへの掲載、イベントやキャンペーンの実施で集客。

収益化は料理の単価を見直し、リピーターを増やすためのロイヤリティプログラムも効果的です。

■サービス業(コンサルタントやデザイナー)

自分の専門性を活かして、ウェビナーや無料相談を通じて集客し、契約につなげる。

収益化には、コンサルティング契約や定期的なプロジェクトの提供が有効です。

4.事業計画の作成

アイデアが固まったら、事業計画書を作成します。

事業計画書には特定の書式はありませんが、決めておくべき項目は固定化されています。

- 事業の概要

- 事業内容、目的

- 市場や競合分析

- マーケティング戦略

- 商品、サービスの種類

- 業務のオペレーションについて

- 資金計画

これらの項目について細かく決めていく過程で、事業が本当に成立するのか、修正点はないかといったポイントを再確認できます。

また、起業形式ごとの事業計画の違いについても考慮が必要です。

個人事業主の場合

個人事業主として起業する場合、法人に比べて手続きが簡単ですが、税務面では自己申告が必要です。

事業計画書においては、特に税務署への届出や青色申告など、税制に関するポイントを計画に組み込みましょう。

所得税や消費税の課税方法、経費計上における注意点も事前に把握しておくことが重要です。

法人設立の場合

法人を設立する場合、事業計画書の中で税務関連の取り決めをしっかりと検討することが求められます。

具体的には法人税、消費税、源泉徴収の取り決めや、社会保険の加入義務、福利厚生費用などが含まれます。税務署への法人設立届や必要書類の準備も欠かせません。

また、法人設立の際には法務面でも契約書の取り決めや株主構成、資本の取り決めなどを事業計画に反映させておくとスムーズです。

税務・法務アドバイス

法人設立においては、税理士や弁護士といった専門家のアドバイスを受けましょう。

例えば法人税の最適化や必要経費の範囲、社内規定や契約書の作成については、専門家に相談することで、後々のトラブルを避けられます。

また設立後の事業運営においても、法的な問題を避けるために、税務や法務の定期的な確認を行うことが重要です。

5.事業資金の考え方を知る

近年は個人事業主として0円で起業することも可能です。しかし、事業には大小さまざまなお金がかかるものです。

設備の購入・リース費、店舗や事務所の場合は敷金礼金+賃貸料金、内装工事費

通信費、光熱費、広告宣伝費など

②運転資金

店舗の場合は賃貸料金、内装費、通信費、光熱費、備品、材料・仕入れ費、人件費など

一般的に「はじめから事業が快調で売上があり、黒字になる」というケースはそこまで多くありません。多くの場合、起業したてのころは売上が少なく、運転資金を差し引くと赤字になります。

つまり起業資金を準備する際は、初期投資だけではなく毎月のランニングコストも考慮しなくてはならないということです。

初期投資に利用する資金だけではなく、最低でも3ヶ月は売上無しで事業ができる分の資金も確保しておきましょう。

加えて、経費削減の意識も重要です。 特に初期段階では、無駄な出費を避け、必要な投資を見極めることで事業の持続可能性を高められます。

6.知識やスキル、資格を身につける

事業の始め方としては「知識・スキル」を身につけることも重要です。経営に関する知識の中でも、特に「経理」「マーケティング」については必須ともいえます。

- 経営に関する知識、マインド

- 法律や税金に関する知識

- 経理、会計

- マーケティング

- 心理学 など

知識やスキルを学ぶには、一般のセミナーや講座、書籍のほか、自治体や商工会議所の「起業家支援セミナー」を利用するのも良い方法です。

またネイリストや士業など、起業したい業種によっては資格が必要になります。

必要な資格についてはあらかじめ取得しておきましょう。

7.店舗を構える場合は「立地」選びをする

実店舗を構える場合は、立地が重要です。

立地を考えるうえで重要な要素には以下の7つがあり、初めて事業をスタートさせる人にとってはかなり難しいかもしれません。

- 法令、規制

- 予算

- 事業のブランドイメージ

- 交通の便

- 競合の数

- 周辺の治安、客層

- 事業拡張計画の有無

立地選びに迷ったら、自治体や起業支援を行っている機関(商工会議所や民間の起業支援サービスなど)に相談してみましょう。

アドバイスがもらえるほか、自治体では人口統計資料や地域の情報も閲覧できます。

事業の始め方で知っておきたい「お金」について!資金調達の方法は?

事業の始め方としてさらに知っておきたいのが「お金」に関する知識です。

毎月出ていく経費を抑えれば、利益の増加につながります。また、事業を始めたり、拡大したりする際にはまとまった資金が必要になります。

それらが自己資金で賄えない場合は、資金調達も検討する必要があるでしょう。

経費を抑える方法

経費を抑えるには「固定費」を削減する方法がおすすめです。

また、出張費・人件費といった、金額がかさみがちな経費を抑える工夫も行いましょう。

- テレワークなどを活用し、オフィスを小規模にする

- 請求書など紙の書類をやめ、ペーパーレス化する

- 消耗品のランクを最低限のものに

- 遠隔地での会議にはWeb会議ツールを活用し、オンライン会議に

- 業務のマニュアル化や出張回数の削減などによる人件費の削減

さらに、小規模な自営業やフリーランスにとっては「バーチャルオフィスの活用」が大きな経費削減につながります。

バーチャルオフィスを利用すれば、高額なオフィス賃料を支払うことなく、一等地の住所を借りられます。また電話代行や郵便物転送サービスを活用すれば、物理的なオフィスの必要がなくなり、管理費や維持費を大幅に削減できます。

これによりコストを抑えながらも、事業運営がスムーズに進められるようになるでしょう。

資金調達の方法

事業の始め方で重要なのが「資金調達」について知ることです。

資金調達には返済が必要な「融資」、返済が不要な「出資」「補助金・助成金」などがあります。

| 資金調達方法 | メリット | デメリット | どの状況で選ぶべきか |

|---|---|---|---|

| 融資 | 返済期限が決まっており、事業が軌道に乗れば安定的に利用可能 | 返済義務と金利がかかる。保証人が必要な場合も | 資金が必要で、返済計画を立てられる場合 |

| 出資 | 返済義務なし。成長するビジネスに大きな支援を受けられる | 出資者へのリターンが求められる。経営権に影響あり | 高成長を見込む事業でリスクを分担したい場合 |

| 補助金・助成金 | 返済不要。事業活動の一環としての支援が受けられる | 申請のための手間やタイムラグがあり、支給が遅れる | 初期段階でリスクを抑えたい場合。特定分野の支援を受けたい場合 |

事業の状況や目的に応じて、最適な資金調達方法を選びましょう。

初期投資が必要な場合は融資を検討し、事業の成長を見越して外部からの支援を受けたい場合は出資を選択するのが良いでしょう。

補助金や助成金は返済不要ですが、申請には時間がかかるため、早期に準備を進めることが重要です。

融資

借り入れをして資金調達する方法。元本と金利を含めた返済が必要。

- 日本政策金融公庫の創業融資

- 銀行、信用金庫の融資

- 信用保証協会の制度融資

- 個人ローン など

出資

投資家などから資金を出してもらう資金調達方法。

返済は必要ないものの、リターンが求められるケースがあります。

- エンジェル投資家による出資

- ベンチャーキャピタルからの出資

- クラウドファンディング

- 株式の発行による出資(株式会社を設立する場合)

- 社員による出資(持株会)

補助金、助成金

政府や自治体の補助金、助成金制度に申請し、資金を援助してもらう方法です。

返済の必要はありませんが、申し込み条件があり、申請期限がある点に要注意。

また基本的には後払いとなるため、申請から支給までにタイムラグがある点も把握しておきましょう。

- ものづくり補助金

- IT導入補助金

- 小規模事業者持続化補助金

- 事業再構築補助金

- 人材開発支援助成金

- 特定創業支援事業による「登録免許税半額」制度

最後の「特定創業支援事業」では、認可を受けた自治体で「登録免許税」の減免を行っています。

たとえば登記の登録免許税が15万円の場合は7.5万円、6万円の場合は3万円となり、会社設立時の金銭的負担を減らせます。すこしでも出費を減らしたい起業家にとっては、とてもありがたい制度です。

同制度を実施している自治体は中小企業庁の公式サイトで確認できるので、チェックしてみてください。

参考リンク:中小企業庁|産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要

低コストでオフィス住所が使える!

【月額990円から】

バーチャルオフィスのレゾナンス

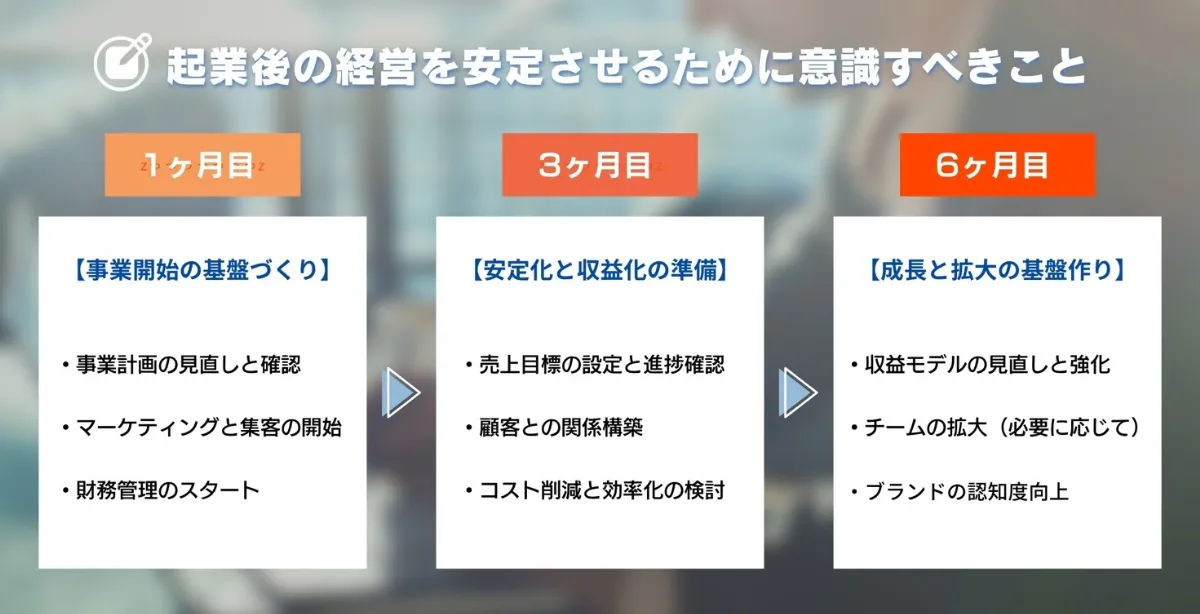

起業後の経営を安定させるために意識すべきこと

起業後ビジネスが軌道に乗り始めても、経営の安定化には継続的な努力が必要です。

経営の安定化を実現するためには、さまざまなポイントを意識して実行し、リスクを最小限に抑えることが重要です。

以下では、経営の安定化に向けて意識すべき重要なポイントをご紹介します。

定期的な業務の見直し

事業が順調に進んでいるように見えても、業務の進行状況やプロセスを定期的に見直すことは非常に重要です。

業務フローやオペレーションの効率性を常にチェックし、改善すべき部分を見つけ出していけば、無駄を省いて業務効率を向上させられます。

例えば定期的に業務のデータを分析し、どのプロセスが時間やコストを浪費しているかを特定すると、改善策を立てやすくなります。

また、スタッフの役割や業務分担も見直し、円滑に運営できる体制を整える必要もあるでしょう。

業務の効率化は経営の安定性に直結するため、常に業務の見直しを行う意識を持ちましょう。

資金繰りと利益率の管理

資金繰りと利益率の管理は、経営の安定を保つために欠かせません。起業当初は売上が不安定でも、しっかりとした資金管理を行えば事業を維持しやすくなります。

具体的には定期的にキャッシュフローを確認し、運転資金が不足しないように調整します。利益率を高めるには、売上と経費のバランスを見直してコスト削減を図り、新たな収益源を開拓することも有効です。

資金管理と利益率の管理を徹底し、安定した経営基盤を築きましょう。

顧客との関係を深める

顧客との良好な関係を築くことは、ビジネスの成長と安定に不可欠です。顧客に常に価値を提供して長期的な信頼を得ることで、経営の安定に繋がります。

新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客との関係を深めることがリピーターを生み、安定した売上を確保できるからです。

そのためには定期的に顧客とコミュニケーションを取り、フィードバックを収集してサービスの改善点を把握するとよいでしょう。

その他の施策としては、ロイヤリティプログラムや特別オファーを提供するのも効果的です。顧客の満足度を向上させながら信頼を深めやすくなります。

リスク管理と事業継続計画(BCP)の強化

リスク管理と事業継続計画(BCP)は、経営の安定性を確保するために非常に重要です。経済変動や自然災害、社会的な不安といった外部からのリスクに備えることで、事業の停滞を防げます。

- 重要データのバックアップを取り、こまめに更新する

- 非常時の対応マニュアルを作成

- 業務の代替手段の確保

- 第2、第3の取引先の見通しを立てる

- 社員向けBCP訓練の実施

- サブ拠点の確保 など

まず、重要なデータをバックアップし、災害時にもデータを守れる体制を整えます。

さらに、非常時に備えた対応マニュアルを作成し、業務の代替手段を確保しておきましょう。

また、定期的に社員向けのBCP訓練を実施し、緊急時の行動計画や役割分担、連絡網を確認しておくとより効果的です。

バーチャルオフィス等の安価なオフィスを「サテライトオフィス」として置いておくのも良い方法でしょう。

低コストでオフィス住所が使える!

【月額990円から】

バーチャルオフィスのレゾナンス

事業の始め方を把握してスムーズなスタートを目指そう!

事業のスタートには多くの準備が必要です。

起業初期は、タスク管理をしっかり行うことが成功のカギとなります。

3ヶ月目には売上目標を設定し、収益化の手段を確立。

6ヶ月目には、収益モデルの強化やブランド戦略を見直すことが重要です。

また、各月ごとにチェックポイントを設け、進捗を確認することで、事業を軌道に乗せやすくなります。

本記事を参考にして起業に必要な知識を身につけたら、タスク管理や目標設定を意識し、定期的な見直しを行いながら事業を進めていきましょう。

経費を抑えて起業するなら【レゾナンス】のバーチャルオフィス!

レゾナンスは、月額990円からご利用いただけるバーチャルオフィス(ビジネス用住所)です。

当レゾナンスでは東京・大阪・横浜の一等地住所や郵便物転送がご利用いただけるサービスを提供しており、賃貸オフィスのような高額な初期費用は不要。

最短即日でご利用可能(※)なため、コストを抑えてすぐに起業したい方にぴったりです。

- 自宅バレを防いで安全にビジネスを始めたい方

- ご自宅やコワーキングスペースを主な作業拠点とする方

- オフィスを借りる費用を抑えたい方

- 郵便物転送や電話代行などのサポートを受けたい方

- 法人口座開設の紹介等、便利な起業サポートを利用したい方

- 貸し会議室やコワーキングスペースを利用したい方

- 客先訪問が中心で固定オフィスが不要なビジネスをされている方

- サテライトオフィスや別拠点としてオフィス住所を持ちたい方

- 副業や個人事業で仕事用の住所を持ちたい方

※ご利用開始には契約手続き(ご入金、ご本人様確認含む)が必要です。

バーチャルオフィスを活用すれば、物理的なオフィスを持たずに法人登記やビジネス住所を確保できます。初期費用・ランニングコストを大幅に削減できるうえ、プライバシーを守りつつ、柔軟な働き方が実現できます。

これまでにも多くの方にご愛顧をいただいております。

また郵便物の転送や電話対応を外部に任せれば、業務効率化が進み、ビジネスに集中できる環境が整います。

起業して成功するにはサービスの質を高めることが重要ですが、1人〜少人数の組織では顧客の一次対応や郵便物の受け取り・確認に時間や手間を取られてしまうことも多いもの。

面倒な作業を代行してもらえば、空いたリソースで商品開発や新たな販路の獲得など、ビジネスの成功につながる行動へつなげやすくなります。

「経費削減はしたいが、一等地でオフィスを持ちたい」

「事業に合った住所でブランディングをしたい!」

このようにお考えの方は、ぜひレゾナンスのバーチャルオフィスをご活用ください!