「会社を独立するには、何からやればいいのか……」と悩んでいませんか? 「独立して自分のビジネスを始めたいけれど、どんな準備をすればいいのかわからない」という方は多いものです。

本記事では、独立するにはどのような準備が必要なのかを解説します。

在職中に進めておきたい7つの独立準備や5つの注意点、独立起業後に意識すべきポイントをご紹介。さらに、会社設立の流れや個人事業の開業手続きについてもご紹介しています。

これから独立を検討されている方はあらかじめ知識として身につけておき、スムーズな独立を目指しましょう!

\低コストで独立したい方におすすめ!/

【月額990円〜】

バーチャルオフィスのレゾナンス

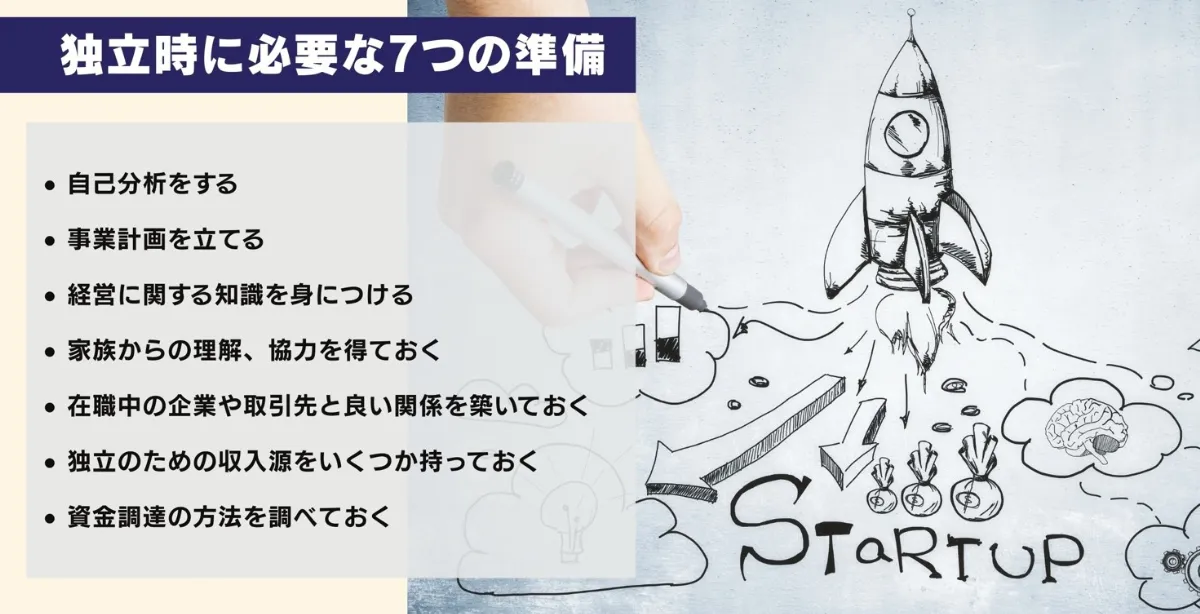

独立するには在職中からの準備が肝心!必要な7つの準備

会社を辞めて独立するには、在職中から少しずつ準備を進めておくことが重要。

まずは在職中に始めておきたい7つの準備について解説しますので、ぜひご参考にお読みください。

- 自己分析をする

- 事業計画を立てる

- 経営に関する知識を身につける

- 家族からの理解、協力を得ておく

- 在職中の企業や取引先と良い関係を築いておく

- 独立のための収入源をいくつか持っておく

- 資金調達の方法を調べておく

自己分析をする

独立の第一歩は「自己分析」です。

独立の動機や自分の強みを知ることで、ビジネスプランを考えるヒントが得られます。

- どうして独立したいのか

- 自分の強みは何か

- 楽しみながら続けられることは何か

- どんな事業がしたいのか

- 自分らしさが活かせるのか

自己分析する際はこれらをどんどん書き出していきましょう。

自分自身についてよくわからない場合は、知人など第三者から見た強みを聞いてみるのもよい方法です。

事業計画を立てる

事業計画とは、ビジネスを行うための「設計図」のようなものです。独立時点では以下のポイントについて分析し、計画を立ててみてください。

- 商品やサービスの内容

- ターゲット

- 市場や競合の状況

- 自社(事業)の強み、差別化ポイント

- 顧客へのマーケティング方法

- 事業継続に必要な数値目標(1年の利益○○万円、半年間の販売個数○○個など)

これらの項目をあますことなく埋めていく過程で、事業に足りないものや強みなどが明確になっていきます。

経営に関する知識を身につける

経営者として独立するためには、さまざまな知識が求められます。

- お金の収支、投資への知識

- 税や社会保険の知識

- 経理についての知識

- 労働に関する法律の知識

- マーケティングの知識 など

これらは繰り返し学ばないとなかなか身につかない知識ですが、同時に企業勤めのうちからでも身につけられる知識でもあります。

書籍はもちろん、セミナーや勉強会などへ積極的に参加し、知識を蓄えておきましょう。

家族からの理解、協力を得ておく

独立するためには「家族の理解」を得ることも大切です。一人暮らしの方ならあまり関係ないのですが、ご家族を養う立場の方であれば特に重要だといえます。

目には見えにくいですが、「労働者」である会社員には手厚い社会保障があり、ボーナスももらえます。一方、独立した起業家は「労働者」ではないため、最低限の社会保障しかありません。こうした事情から、独立に反対する方も少なくないのです。

もしご家族が独立に難色を示すようなら、以下をしっかりと説明して了承を得るようにしましょう。

- 独立後の収入や売り上げの見込みについて

- キャッシュフローや生活水準の変化について

- 事業の見通しや独立にかける思い

ご家族が納得してくれれば、独立起業を支えてくれる心強い存在になってくれるはずです。

在職中の企業や取引先と良い関係を築いておく

在職している企業やその取引先と築いた関係は、独立後に役立つことがあります。

特にクリエイティブ関連の業種の場合、過去の人脈や取引歴がのちのち実を結ぶことも少なくありません。

辞めた会社の上司が、業務委託として仕事を発注してくれるケースも多いのです。

「会社を辞めるから関係ない」ではなく、退職したあとも良好な関係を継続することを意識しましょう。

独立のための収入源をいくつか持っておく

独立後は何かとお金がかかるうえ、収入も不安定です。

そのため、在職中の生活が安定している時期から、複数の収入源を作っておくことをおすすめします。

- 投資でお金を殖やす

- クラウドソーシングで仕事を請け、お金を稼ぐ

- ブログやYouTubeでストック型収入を得る など

収入源が複数あれば、万が一独立に失敗しても最低限の生活費はまかなえるでしょう。

安心のためにも、ご自身に合った収入アップの方法を考えてみましょう。

資金調達の方法を調べておく

独立するには「資金調達」の方法についても知っておきたいものです。

独立資金を用意する際には、自己資金のほかにもさまざまな方法があります。

- エンジェル投資家やベンチャーキャピタルからの出資

- 他企業から出資を受ける

- 社員から出資してもらう(持株会)

- クラウドファンディング

- 制度融資や公庫融資、金融機関の融資

- 自治体などが実施している補助金・助成金を活用する

- その他、個人での資金調達(個人ローンや親族からの借り入れなど)

「クラウドファンディング」「制度融資」「公庫融資」や一部の補助金・助成金は、創業前から資金調達ができます。事業計画や返済の有無などを考慮し、最適な資金調達方法を選びましょう。

\低コストで独立したい方におすすめ!/

【月額990円〜】

バーチャルオフィスのレゾナンス

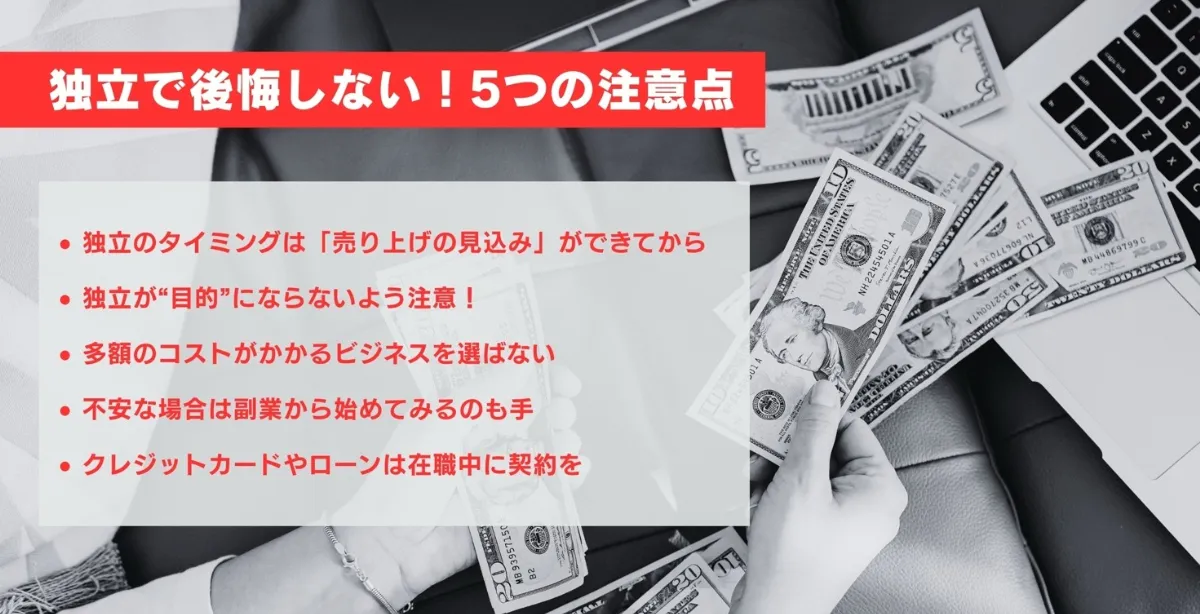

後悔のない独立をするには?5つの注意点をチェック

在職中に行っておくべき7つの準備をご紹介しました。

後悔のない独立をするには、さらに以下の5つを意識してみましょう。

- 独立のタイミングは「売り上げの見込み」ができてから

- 独立が“目的”にならないよう注意!

- 多額のコストがかかるビジネスを選ばない

- 不安な場合は副業から始めてみるのも手

- クレジットカードやローンは在職中に契約を

独立のタイミングは「売り上げの見込み」ができてから

独立のタイミングについて、多くの人は「資金が準備できてから」と考えているかもしれません。しかし、独立するには「売り上げの見込みができてから」がベストタイミングだといえます。

仮に余裕のある金額の事業資金を準備したとしても、売り上げがゼロでは資金が目減りしていくだけで、事業として成り立ちません。

独立するなら、まずは小規模から始めてみましょう。

売り上げ・顧客の見込みが立ってから本格的に独立すれば、安定したすべり出しが期待できます。

独立が“目的”にならないよう注意!

皆さんは、独立が「目的」になってしまってはいませんか?

独立はあくまでも、自分のビジネスを行うための「手段」です。

ここを勘違いして独立してしまうと、事業が立ち行かなくなり挫折する原因になるでしょう。

ビジネスの内容次第では、独立せず副業として実施する方が良い場合もあります。

独立する前に、一度冷静になって考えてみましょう。

多額のコストがかかるビジネスを選ばない

初めて独立をする場合、はじめから多くの設備投資が必要なビジネスは不向きです。

仮に融資をして事業をスタートさせても、売り上げが望めなければ返済もままならなくなります。また多額の初期投資や運転資金が必要なビジネスは、万が一失敗したときの損失も大きくなります。

独立起業を成功させるには、いかにリスクを抑えるかが重要。

特に初めて独立する方は、小さく始められる業種・事業を選ぶようにしましょう。

不安な場合は副業から始めてみるのも手

独立して成功するか不安な方は、副業として始めてみるのもひとつの方法です。

副業であれば万が一失敗しても本業が残っているので、生活が立ち行かなくなることもありません。

反対に、副業として成功し本業の数倍以上の収入を得るようになったら、独立して本格的に事業を展開するとよいでしょう。

クレジットカードやローンは在職中に契約を

独立して数年間は、会社員時代に比べると社会的信用が低くなります。特にクレジットカードやローンの申し込みには苦労するケースが多いでしょう。

クレジットカードやローンの申し込みをしたい方は、会社員のうちに審査申し込みを済ませておくことをおすすめします。

\低コストで独立したい方におすすめ!/

【月額990円〜】

バーチャルオフィスのレゾナンス

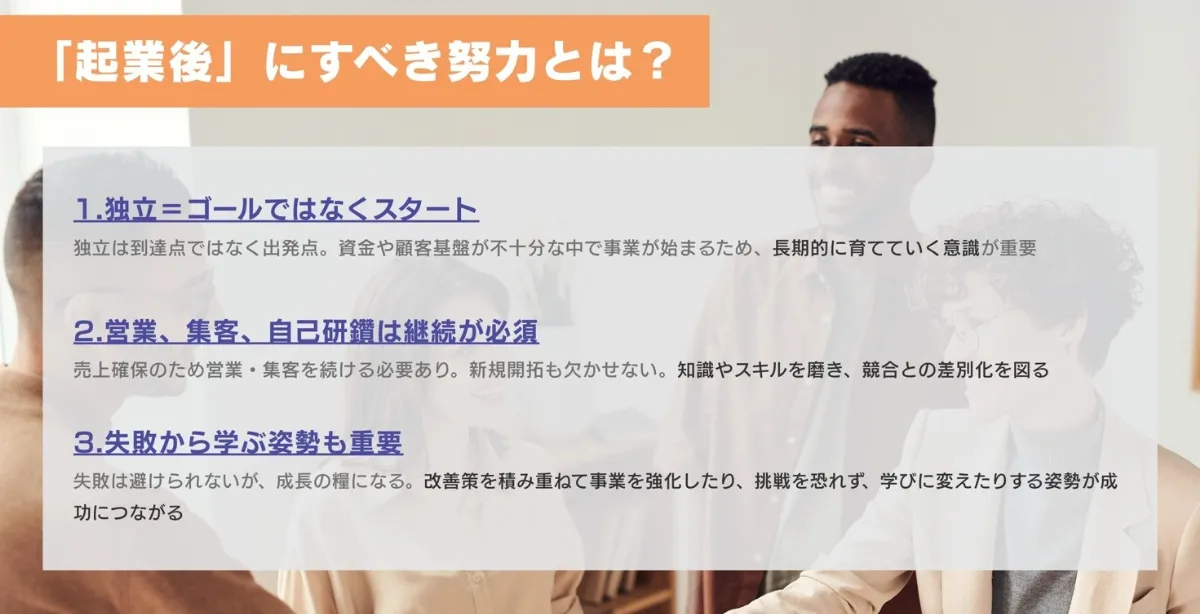

独立するには「起業後」も努力が必要になる

会社を立ち上げた時点で独立は一区切りとなりますが、実際の事業はそこからが本番です。

安定して経営を続けるためには、日々の営業や集客、知識やスキルの習得など、継続的な努力が欠かせません。

ここでは独立後に特に意識したい3つのポイントを紹介します。

独立=ゴールではなくスタート

独立を果たすと達成感が大きく、「やっとゴールに着いた」と感じがちです。しかし事業は設立直後から本格的に動き出すため、むしろ「スタート地点に立った」と考えるべきです。

最初は資金や顧客基盤が不十分で、思い通りに進まないこともあります。だからこそ、短期的な成功だけに満足せず、長期的に育てていく意識を持つことが大切です。

営業、集客、自己研鑽は継続が必須

独立後に最も重要になるのは、安定的に売上を確保する営業と集客の活動です。

知人からの紹介や既存顧客に頼るだけでは限界があり、継続的な新規開拓が求められます。

加えて、自分のスキルや知識を常に磨き続ける自己研鑽も不可欠です。

時代の変化に合わせて学び続けることで、競合との差別化を図り、信頼の維持につながります。

失敗から学ぶ姿勢も重要

どんなに準備を整えていても、独立後には必ず予想外の失敗や壁に直面します。

大切なのは、失敗を恐れて挑戦を避けるのではなく、失敗から学び次に活かす姿勢です。

失敗を検証し改善策を積み重ねることで、事業はより強固な基盤を築いていきます。起業家にとって失敗は避けるものではなく、成長の糧と捉えることが成功への近道です。

\低コストで独立したい方におすすめ!/

【月額990円〜】

バーチャルオフィスのレゾナンス

株式会社の設立方法

株式会社を設立するには、いくつかの手順を踏む必要があります。大きな流れを理解しておくと、スムーズに準備を進められます。

1. 基本事項を決める

商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金、役員構成などを決定します。

商号は同一住所で同名は登録できないため、事前に法務局で調査しておくと安心です。

参考リンク:商号調査|法務局

※検索の利用には登記・供託オンライン申請システムへの登録が必要です

2. 定款の作成と認証

会社のルールを定めた「定款」を作成し、公証役場で認証を受けます。

電子定款を利用すれば印紙代4万円が不要になり、コストを抑えられます。

3. 資本金の払い込み

発起人の個人口座に資本金を入金し、通帳のコピーなどで証明します。

設立は1円から可能ですが、実務上は運転資金を考慮して数十万〜数百万円を用意するケースが一般的です。

4. 登記申請

登記申請書や役員の印鑑証明書など必要書類を揃えて法務局に提出します。

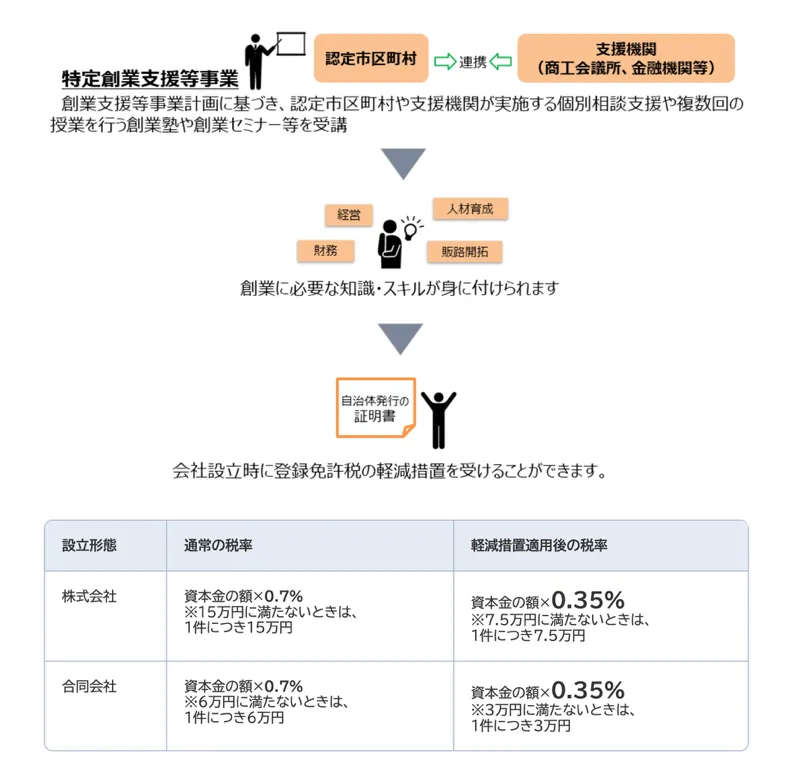

登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円)ですが、「特定創業支援等事業」の認定を受ければ7.5万円に軽減される制度もあります。

引用元・参考リンク:会社設立時の登録免許税の軽減について | 中小企業庁

5. 設立後の各種届出

登記完了後は、税務署への法人設立届出書や青色申告承認申請書、年金事務所での社会保険加入手続きなどを速やかに行う必要があります。

さらに詳しい流れや必要書類は以下で解説していますので、こちらもご参考にしてみてください。

個人事業主としての開業方法

株式会社の設立に比べて、個人事業主としての開業は手続きがシンプルで費用もほとんどかかりません。

基本的には税務署へ「開業届」を提出するだけで事業を始められます。

ここでは流れを具体的に見ていきましょう。

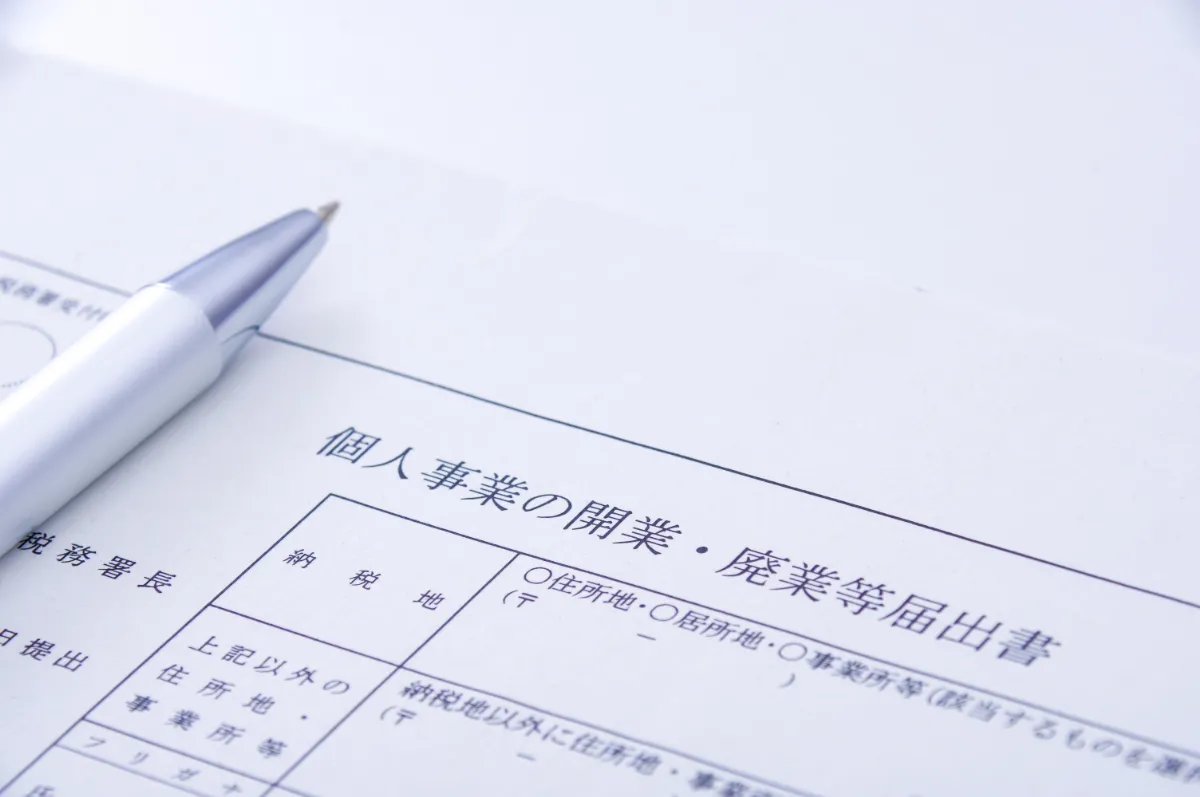

1. 開業届を準備する

開業に必要なのは「個人事業の開業・廃業等届出書(通称:開業届)」です。

国税庁のホームページからダウンロードでき、氏名・住所・事業内容・事務所所在地などを記入します。

2. 税務署へ提出する

記入した開業届を、事業を行う地域を管轄する税務署に提出します。

郵送でも可能ですが、控えに収受印をもらうためには2部作成して持参するのが一般的です。

そのほか、e-Taxを利用してインターネット上で開業届を提出する方法もあります。

3. 青色申告承認申請書を提出する

節税メリットを受けたい場合は、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出するのがおすすめです。これにより最大65万円の控除や赤字の繰り越しなど、税務上の優遇措置を受けられます。

4. 開業後に準備しておくべきこと

事業用の銀行口座やクレジットカードを用意しておくと、経理作業がスムーズになります。

また、会計ソフトの導入や税理士への相談も早めに検討すると安心です。

必要書類や具体的な記入例については以下の記事で詳しく解説しています。

株式会社と個人事業主の違い

独立を考えるとき、多くの方が「株式会社を設立するか」「個人事業主として開業するか」で迷います。実際にはそれぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、目的や事業規模によって適した形態は変わります。

ここでは両者を比較し、どんなケースに向いているのかを整理します。

基本的な違いを比較表で整理

| 項目 | 株式会社 | 個人事業主 |

|---|---|---|

| 設立方法 | 法務局で登記。定款認証や登録免許税が必要 | 税務署に開業届を提出するだけ |

| 設立費用 | 約20〜30万円 | 無料(印鑑や備品費用のみ) |

| 責任範囲 | 有限責任(出資額まで) | 無限責任(事業上の借金は全て個人に及ぶ) |

| 税金 | 法人税(利益に応じて一定税率) | 所得税(累進課税で利益が増えると税率上昇) |

| 資金調達 | 株式発行・金融機関からの融資が受けやすい | 個人の信用力が基準。規模拡大は難しい |

| 社会的信用 | 高い。法人格があるため取引先や銀行から信頼されやすい | 法人に比べると低め |

| 事業承継 | 株式の譲渡でスムーズ | 廃業扱いになり、基本的に引き継ぎ不可 |

| 会計処理 | 決算や税務申告が複雑(専門家の関与が望ましい) | 確定申告で完結。比較的簡単 |

株式会社に向いているケース

- 事業を大きく拡大したい

- 融資や出資を受けて安定した資金調達を考えている

- 信用力を重視し、大手企業や金融機関と取引したい

- 将来的に人材を採用し、組織として成長させたい

個人事業主に向いているケース

- 小規模で始めたい、副業として事業を試したい

- 初期費用を抑えてリスクを最小限にしたい

- 会計や税務をできるだけシンプルにしたい

- 自分一人で完結するビジネスを考えている

株式会社の登記住所としてバーチャルオフィスを活用するメリット

株式会社を設立する際には登記住所が必要ですが、自宅や賃貸オフィスを利用する以外に、バーチャルオフィスを選ぶ方法もあります。

バーチャルオフィスはコストを抑えながら信用力を高めたい起業家が多く利用しているサービスで、うまく活用すればさまざまなメリットが得られます。

1. 自宅住所を公開せずに済む

登記住所は公開情報となるため、自宅を使うとプライバシーやセキュリティの面で不安が残ります。バーチャルオフィスを利用すれば、自宅住所を公開せずに法人登記が可能です。

2. 都心の一等地住所で信用力を高められる

スタートアップやフリーランスでも、バーチャルオフィスを使えば都心のビジネス街の住所を利用できます。取引先や金融機関に信頼感を与え、営業活動でもプラスになります。

3. 初期費用・維持費を大幅に削減できる

通常のオフィスを借りるには敷金・礼金や月々の賃料がかかりますが、バーチャルオフィスなら数千円から利用可能です。

設立直後の資金繰りに余裕を持たせられるのも大きな魅力です。

4. 郵便物の受取・転送サービスが利用できる

多くのバーチャルオフィスでは郵便物の受取・転送サービスがあり、事業運営をスムーズに進められます。

独立時にバーチャルオフィスを利用するメリットまとめ

バーチャルオフィスを利用すれば、プライバシーの保護・信用力の確保・コスト削減を同時に実現できます。

さらに都心の住所を名刺やホームページに掲載できるため、創業直後から対外的な印象を高められるのも大きな利点です。

加えて郵便物の転送サービスや電話応対など、事業を支える付帯サービスを組み合わせれば、自宅作業を続けながらも本格的な法人経営を展開できるでしょう。

独立するなら登記できるバーチャルオフィス・レゾナンス!

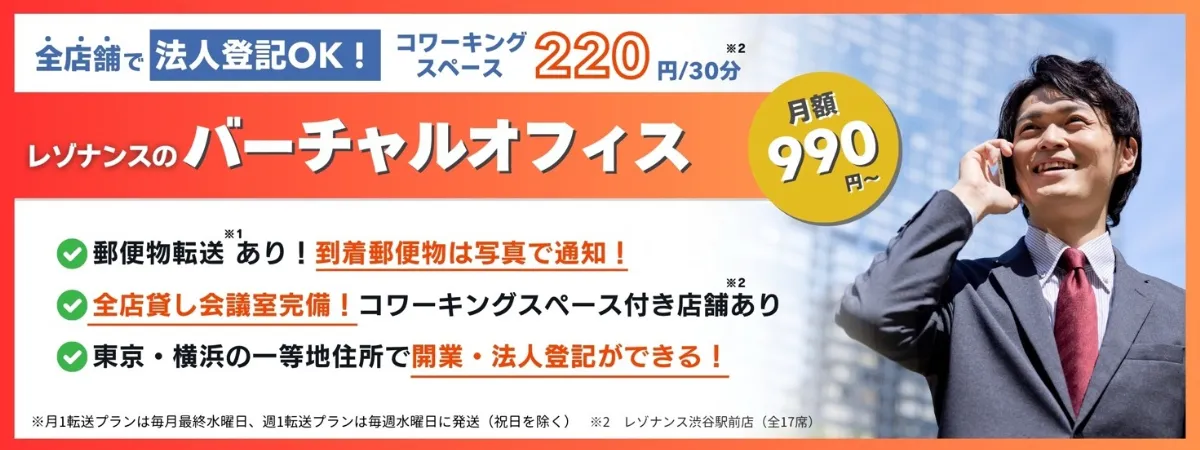

レゾナンスは、月額990円からご利用いただけるバーチャルオフィス(ビジネス用住所)です。

当レゾナンスでは東京・大阪・横浜の一等地住所や郵便物転送がご利用いただけるサービスを提供しており、賃貸オフィスのような高額な初期費用は不要。

法人登記にもご利用いただけるご住所を、追加料金なしでご提供しております。

東京都港区浜松町、港区青山、中央区銀座、中央区日本橋、渋谷区神宮前、渋谷区神南、渋谷区恵比寿、新宿区西新宿、千代田区神田、神奈川県横浜市西区、大阪府大阪市北区

- 自宅バレを防いで安全にビジネスを始めたい方

- 受付スタッフ常駐型のバーチャルオフィスをお探しの方

- ご自宅やコワーキングスペースを主な作業拠点とする方

- オフィスを借りる費用を抑えたい方

- 郵便物転送や電話代行などのサポートを受けたい方

- 法人口座開設の紹介等、便利な起業サポートを利用したい方

- 貸し会議室やコワーキングスペースを利用したい方

- 客先訪問が中心で固定オフィスが不要なビジネスをされている方

- サテライトオフィスや別拠点としてオフィス住所を持ちたい方

- 副業や個人事業で仕事用の住所を持ちたい方

※ご利用開始には契約手続き(ご入金、ご本人様確認含む)が必要です。

バーチャルオフィスを活用すれば、物理的なオフィスを持たずに法人登記やビジネス住所を確保できます。独立費用・ランニングコストを大幅に削減できるうえ、プライバシーを守りつつ、柔軟な働き方が実現できます。

利用者数は2024年末時点で22888社を突破し、これまで多くの会員様からご愛顧をいただいてまいりました。

「経費削減はしたいが、一等地でオフィスを持ちたい」

「事業に合った住所でブランディングをしたい!」

このようにお考えの方は、ぜひレゾナンスのバーチャルオフィスをご活用ください!